Introducción: de por qué me he puesto a pensar en esto, era por mayo era por mayo cuando hacía la caló ¯\_(ツ)_/¯

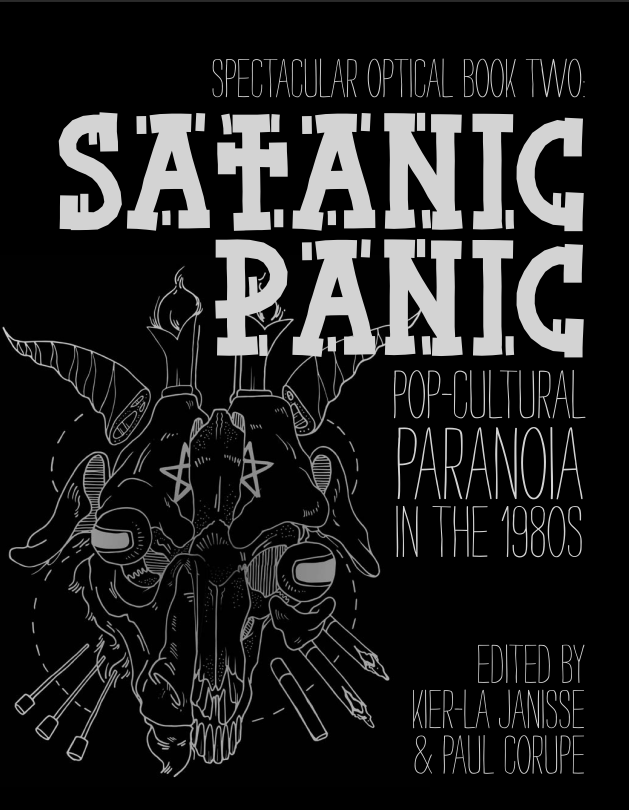

La prueba de traducción de un libro (del que creo que no puedo hablar porque, en el momento de empezar a escribir este artículo*: 1) no sé ni siquiera si me lo van a dar y 2) ni siquiera está aún publicado en inglés) me ha recordado una cosa a la que le llevo dando vueltas mucho tiempo. Todo empezó cuando estaba escribiendo un ensayo para una asignatura del máster y anduve documentándome. Buceando en el estiércol, me topé con un vídeo que, básicamente, comparaba a Anita Sarkeesian (la crítica cultural, ya retirada, que hacía vídeos sobre el sexismo y la misoginia en los videojuegos) con el PMRC (Parents Music Resource Center, o Centro de Recursos Musicales para Padres, el comité tristemente célebre por la campaña de las pegatinitas del Parental Advisory: explicit lyrics; más información sobre esto en el artículo). En aquel vídeo, con aquella comparación, venía a reducir la crítica feminista que ponía sobre la mesa la cosificación de mujeres con el pánico, la censura y el conservadurismo moral. ¿Por qué estaba comparando la crítica cultural con el pánico moral? ¿Qué tenía que ver aquel episodio con Anita Sarkeesian?, ¿que eran mujeres? Es más, revistando aquellas declaraciones en el senado ¿no podía decirse que sí había un poquito de misoginia, y que la misoginia era independiente de si aquellas mujeres tenían razón en todas sus pretensiones? Este proceso mental me recordó también a los riachuelillos de tinta que hizo correr todo este rollo de la RoRo y las tradwives y el papel que las narraciones desempeñan en la cultura. Había una parte importante de respuestas que, no sé si con desidia, ignorancia o mala fe, venían a desarticular cualquier intento de analizar el discurso de sus vídeos con la perogrullada de: «qué vueltas le dais, si no son más que ficción». No nos tienen que importar porque son ficción y RoRo y las demás nada más que personajes. Ah, bueno, pues ahora devuelvo mis títulos, aquí no hay nada que ver. Los libros son libros, las películas son películas, los vídeos son vídeos y una rosa es una rosa es una rosa es una rosa.

Creo que es evidente que la ficción conforma nuestras vidas, que somos seres narrativos y que son las narraciones las que nos dan sentido, a nuestras identidades y a nuestro estar en el mundo. Esas narraciones no se encuentran solo en la ficción, escrita o audiovisual, sino en todo lo que nos rodea: lo que nos dicen los demás de lo que somos, amigos y enemigos, recortes de prensa, juegos infantiles, proclamas políticas, historias de TikTok e Instagram. Algunas de esas historias sí son verificables y entran en el juego de verdades y mentiras, pero incluso aunque su juego sea ese, no es el único y se pueden analizar como ficciones. Por ejemplo, la meritocracia es una ficción verificable. Es una mentira, currárselo más o menos, tener más o menos talento no es lo que explica el éxito y el bienestar que consigamos en la vida. Sin embargo, como ficción, como discurso, podemos analizarlo, hacerlo pedacitos y ver qué nos quieren decir, cuál es su función, cuál es su poder como historia. Un poco así también funcionamos los humanos. Cogemos los pedacitos de vida que recordamos, los que parece que nos hablan a nosotros, e hilvanamos una historia que nos diga quienes somos. Algunas de esas historias no encajan bien, como esperamos de las buenas ficciones, algunas incluso chocan como placas tectónicas y provocan terremotos, grietas en nuestra identidad. Otras pueden convivir más fácilmente, incluso simultáneamente, hasta ser verdad al mismo tiempo.

Nunca nos vamos a poner de acuerdo en el papel que juega la ficción en nuestras vidas, si sobredimensionamos su influencia o la infravaloramos (psicológicamente, moralmente, estéticamente). No me parece mal, los debates no son estériles y es a través de ellos, cuando son de buena fe, como encontramos puntos ciegos, visiones alternativas… pero no creo que podamos negar radicalmente el papel de la ficción en la vida, porque es «mentira». Ese no es el papel de la ficción, la ficción no es ni verdad ni mentira. Y, como decía más arriba, a veces los discursos conviven sin negarse mutuamente. Por eso aquel vídeo que comparaba los vídeos de Anita Sarkeesian con el PMRC me pareció tramposo, y ni siquiera porque piense que el PMRC no tuviera parte de razón en lo que respecta a la imaginería misógina (palabra que ni siquiera emplearon porque nunca se presentaron como feministas, sino como madres en defensa de las familias) sino porque en estos tiempos de internet cualquier crítica a las representaciones de la ficción es fácil que termine con un «las feministas no sé qué…». Si algo me quedó claro con los fragmentos de vídeo del PMRC es que había dos discursos en paralelo: la misoginia y el pánico moral, y las dos cosas no se cancelaban automáticamente como en una mágica operación matemática. Las mujeres que montaron la campaña sufrieron misoginia en tanto que mujeres y madres (Paul Stanley, por ejemplo, las instaba a que volviesen a la cocina a hacer galletas y Blackie Lawless comparaba jocosamente las siglas del PMRC «con ese problema que tienen las mujeres todos los meses») y, al mismo tiempo su discurso, tosco y poco elaborado, estaba entrelazado con el conservadurismo moral de la época, porque también les preocupaban las mujeres que se tocan demasiado y el rayo lesbianizador. Que se presentasen como madres hacía, o pretendía hacer, que su discurso resultase más «palatable» a la famosa «mayoría moral» de un amplio espectro político, es decir, un discurso natural y no ideologizado y, por tanto, antinatural. Sin embargo, presentarse como «madres preocupadas» también les atrajo el discurso misógino, encapsulado en el apodo que les endilgó Frank Zappa de “Washington Wives”. Por otro lado, el meter en el mismo saco la misoginia y la cosificación, de una forma tímida y pobre analíticamente, con el miedo a Satanás hizo que lo primero se diluyera en un discurso marrón de colores entremezclados que no se podía tomar en serio.

Yo fui adolescente en los noventa y llevo treinta años escuchando metal (entre otros géneros, pero una parte importante de mi corazón está ahí: ahí queda para los que quieren ejercer el gatekeeping del género y esa tontería tan grande de «si no eres practicante no puedes criticarlo»; no, noy a citar tres canciones de grupos obscuros para satisfacerte), in and out of rock, mi madre poseída por la madre de Carrie me tiró la zapatilla a grito pelado y casi me desgarra un póster de yo qué sé qué inocuo grupo porque «Satán está en esta casa» (verbatim, no me resulta fácil olvidar esas palabras, aunque ahora me ría, porque encima siempre crecí sintiéndome mala). Defender de una supuesta censura un género que servía para canalizar la rabia, la ira, la frustración, para evadirte y montarte tus películas, de cualquier crítica que vieras como amenazante puede ser hasta entendible. Mejor ponerlo debajo del felpudo donde pone «pánico moral» y ya está. Del mismo modo, la fina línea entre la recomendación y la censura de la época del PMRC nos pone en guardia, con necesidad de cerrar filas con ese instinto gregario que tenemos, para lo bueno y para lo malo, en torno a algo para no ser vistas como el enemigo.

Yo fui adolescente en los noventa, decía. Fue la época de nuestros propios pánicos morales, si se quiere decir así, con el asesino del rol, el asesino de la katana, Alcásser y la preocupación natural sobre esa época turbulenta que es la adolescencia, sobre todo en las mujeres, que yo personalmente pasé con rabia y sudor. Así que la paranoia de mi madre, que veía todo como amenazante, creaba un escenario donde esos miedos se encarnaban en un elenco de personajes reales e irreales y, de haber sido por ella, me habría encerrado en casa para que no viese el sol hasta los treinta. «Satán» era la rebeldía adolescente que se oponía a ese destino, las malas influencias de una música que no comprendía y vestir de negro. Y la tele le daba un poco la razón. El batiburrillo de miedos inespecíficos y la preocupación que trae consigo la adolescencia (para todas las partes implicadas) se mezclaban de nuevo en ese todo marrón. Sin embargo, la paronia no quitaba que no hubiera preocupaciones legítimas. Satán para mí como atea no es una preocupación real, pero la misoginia y la violencia sexual sí lo son, como mujer. Por tanto, echar la vista atrás y reconocer que aquello existía en las letras y en los vídeos y preguntarnos qué discurso transmite, qué discurso interiorizas, de qué formas construíamos la imagen de nosotras mismas en un contexto tan homosocialmente masculino, no es «pánico moral», es análisis social. Y no uno en el vacío, como pasatiempo, sino que tiene implicaciones reales, algo que atestigua, por ejemplo, que la danesa Myrkur recibió amenazas de muerte por Facebook porque a los trve blackmetaleros no les gustaba lo que hacía. De la misma forma, discutir lo apropiado de la clasificación por edades de según qué productos culturales no es equiparable a la censura ni tampoco es un pánico moral de agarrarse las perlas si no se hace en esos términos. Más discusión (con vocación de entendimiento) es lo que hace falta y no el encogimiento de hombros del «no es más que teatro» o «no es sino una fantasía», que es el equivalente, en flojera intelectual, al recurso de «lo hizo un mago». Escuchar a Cannibal Corpse no te va a convertir automáticamente en un violador asesino y necrófilo, pero no podemos pretender que hay una barrera impermeable entre las ficciones y la realidad como si fueran compartimentos estancos.

¿Significa eso que a la ficción le están vedados los temás difíciles, que la ficción no puede hablar de violadores necrófilos? No lo creo. Siempre he creído que la ficción es una herramienta poderosísima para explorar temas complicados y difíciles, y por eso no quiero que todo se convierta en un plácido campo de amapolas y buenos sentimientos. La cuestión es que escoger temas difíciles solo por conmocionar es algo un poco passé ya. Explorar sentimientos violentos para cuestionar la moralidad bienpensante de la pequeñoburguesía igual queda bien en el abstract, pero permíteme si quiuero ver el desarrollo. Explorar sentimientos violentos no tiene por qué equivaler a glorificarlos y la defensa irónica, dentro de la cual entra tanto el argumento de la provocación como el de la burla a conveniencia (el «era broma» cuando ves que alguien se molesta), no te absuelve de toda crítica. Pero no todo es el miedo satánico del malo maloso o la corrupción moral. No puedo hablar de la adolescencia en general, pero puedo hablar de la experiencia de serlo y de tener amigas que también lo fueron. Recuerdo con qué ansia escrutaba los vídeos musicales buscando los códigos de lo que gustaba a los chicos, como mensajes encriptados, escrutar los cuerpos, los peinados, la ropa, el maquillaje, las posturas. Recuerdo poner los ojos en blanco con esos anuncios de la Heavy Rock de mujeres voluptuosas con poca ropa que posaban junto a motocicletas, pero al mismo tiempo interiorizar que mi moneda de cambio era de naturaleza sexual: tenía que ser joven y sexy, pero no demasiado puta. Aquello no estaba solo en el metal, desde luego, era el signo de los tiempos. Y con esos códigos de lo que significa ser mujer tenía que navegar el mundo, con la sensación de estar haciéndolo siempre mal.

Y todas estas cosas y otras muchas que no he verbalizado daban vueltas en mi cabeza, como alocados electrones, y estamos solo en la introducción. El PMRC, una organización liderada por mujeres adineradas entre las que se encontraba Tipper Gore, esposa del entonces senador Al Gore, al mezclarlo todo en un tosco pote sin un armazón teórico que lo sustentara, terminó siendo una cosa un tanto chusca y ahora lo observo como una suerte de oportunidad de perdida para hablar de cosas importantes, pero también puso en evidencia la misoginia latente de la industria. En 1985, una época metida de lleno en el conservadurismo, pero también de extendidos debates sobre la violencia sexual y la pronografía, elaboraron una lista de lo que llamaron las “filthy fifteen” (la traducción podría ser desde las «quince guarras» a las «quince indecentes»), una lista de canciones de pop y rock cuyo criterio de inclusión contaba con distintas categorías: drogas, alcohol, sexo o masturbación y el ocultismo. Las categorías desde luego nos indican que son de carácter moral, por el bienestar de la infancia, sin que se haga mención en ellas a la violencia sexual contra las mujeres (como sí se hará después, casi como un aparte, a la hora de describir algunas canciones, pero nunca desde un análisis social) y se cuidan mucho de usar la palabra feministas o misoginia: son madres preocupadas ante las, según ellas, alarmantes cifras de violaciones y embarazos adolescentes. Querían que la industria de la música tuviera un sistema que guiase a los padres sobre la idoenidad de la música que escuchaban sus hijos, al modo del sistema de clasificación por edades de las películas, con una pegatina pegada en la caja. Que fueran los ochenta, una época que, junto con el principio de la siguiente década, fue conocida como el satanic panic, no hizo sino emborronarlo todo. Su campaña terminó con la presencia en el Senado de algunos miembros de bandas defendiéndose de las alegaciones del PMRC, cuyos vídeos puedes encontrar en YouTube. Pero ¿qué fue exactamente eso del pánico satánico y por qué rima en las dos lenguas? ¡No tengo respuestas para todo, pero vamos a intentarlo!

Venga, me pongo a ello: Pánico satánico en los años ochenta

¿Qué es eso del pánico satánico? ¿Qué es un pánico moral? ¡Cuántas preguntas! El pánico satánico, por quitarme eso de encima ya mismo, es sobre todo conocido por una serie de casos de lo que podríamos llamar histeria colectiva en los que empezaron a sucederse denuncias de abusos sexuales en guarderías de EE UU con acusaciones cada vez más delirantes que empezaron a incluir sectas de adoradores de Satán, si bien la preocupación se fue filtrando en el consumo de determinados productos culturales como la música (el heavy metal en particular) y los juegos de rol, por nombrar los más conocidos.

¿Y cómo se llegó a eso? Mirad, para contestar a esta pregunta es como lo de que para hacer una tortilla hay que construir un universo. Así que primero hay que hablar de los años ochenta y para hablar de los años ochenta hay que entender qué pasó en los setenta como resaca de los sesenta. Lo siento, yo no pongo las normas.

Pues bien. Corrían los locos años 80, una época de crisis, recesión, reaganomics, laca, cochazos, mallas ajustadas, satanismo y pelos de colores. Los ochenta son conocidos no solo por el synth pop, el post punk o el hair metal sino como una época de pánico moral que puso su ojo de Sauron en la música, el heavy metal, pero también los juegos de rol (o sea, Dungeons and Dragons) y las guarderías. Si los setenta se ven hoy en día como la tremenda resaca de la revolución de los sesenta, los ochenta son la eclosión de todas las ansiedades que se fueron gestando la década anterior y que desembocaron en una tremenda paranoia colectiva. En lo que a la música se refiere, este momento de pánico moral acabó en comparecencias en el Senado en las que el grupo de campaña del PMRC (Parents Music Resource Center, Centro de Recursos Musicales para Padres) presentó pruebas de la supuesta peligrosidad de las letras de las canciones de la música popular, en especial del heavy metal. La lista de los daños que presentaban era tan larga como pavorosa: te llevaba al suicidio, la violencia, las drogas, la locura, las autolesiones y, por supuesto, el satanismo. Las comparecencias llegaron incluso a inspirar una serie de estudios dentro de la psicología que afirmaban que el heavy metal era pernicioso.

Vale. Eso está muy bien. Pero ¿qué es un pánico moral? Aquí es necesario introducir un poco de teoría. El término «pánico moral» es un término que proviene de la psicología, en concreto fue acuñado por Stan Cohen libro Folk Devils and Moral Panics (de 1972), donde analiza las subculturas juveniles, sus problemas y, sobre todo, la violencia entre mods y rockers. Cohen lo define de la siguiente forma:

«Una condición, episodio, persona o grupo de personas que emerg para ser definida como una amenaza a los valores o intereses sociales; su naturaleza es presentada de forma estereotipada y estilizada por los medios de comunición; se construyen barricadas morales por parte de editores, obispos, políticos y otras personas de pensamiento conservador; los expertos autorizados por la sociedad pronuncian sus diagnósticos y soluciones; surgen formas de afrontar el problema o (más a menudo) se recurren a ellas; la condición entonces desaparece, se sumerge, o se deteriora y se hace más visible»

Argumentaba que la existencia de la pequeñoburguesía, siempre pronta al pánico, en vez de encarar sus propios miedos acerca de la proletarianización de la sociedad, entró en pánico por unas fronteras morales simbólicas mientras el poder de la prensa garantizaba que el resto de la sociedad hiciera lo mismo. Según Cohen, una vez que la prensa había estigmatizado a los mods y rockers de la clase trabajadora, la policía, los magistrados y los emprendedores morales neofascistas habían amplificado esa supuesta desviación porque les aterraba la «permisividad». Cohen identificó también el papel fundamental que desempeñaron los medios de comunicación en exacerbar un problema social, de tal manera que se viera necesario que las autoridades tuvieran que internevir agravando y amplificando el problema. Es decir, el pánico moral no es algo que se construya, generalmente, sobre la nada, sino que exagera hasta el paroxismo preocupaciones reales, en muchos casos genuinas y, en el proceso, las desfigura. Cohen, eso sí, le ofrece un papel preponderante a los medios de comunicación, algo que es observable en muchos de los «pánicos», especialmente si ahora incluimos las redes sociales, si bien los juicios de Salem, ese mito fundacional del pánico moral antes de que fuera mainstream, consiguieron sobrevivir y florecer sin ellos. En este caso el pánico funcionó sobre todo gracias a la emoción colectiva (de miedo, de paranoia) y a las autoridades. En el caso de los juicios de Salem de 1692 fue la gente local la que quedó enredadada en una espiral de acusaciones donde se vieron doscientas denuncias, treinta juicios que llevaron a la mierte de quince mujeres, cuatro hombres y (I shit you not) dos perros antes de que las autoridades superiores pudieran intervenir para calmar la situación.

El hecho de que Cohen publicara ese libro en los setenta nos cuenta un poco de esa tensión que empezaba a vivirse en un momento en que el historiador Philip Jenkins llamó la década de las pesadillas. El pánico satánico de los ochenta se había estado cociendo a fuego lento en la década anterior. Los Estados Unidos se veían atacados desde el interior y desde el exterior. Nixon, garganta profunda y los experimentos de control mental empezaron a salir a la luz.

Si los sesenta habían cuestionado la familia tradicional y la autoridad patriarcal, durante los setenta el declive de esas instituciones se fue atribuyendo a la inmoralidad y a la indecencia en vez de a los cambios sociales o culturales. Los valores de la revolución de los sesenta, que exigían más autonomía para los niños, los jóvenes y las mujeres, desenterraron posteriormente las inquietudes legítimas y genuinas sobre la explotación, el abuso sexual y la violación (incluyendo, sobra decirlo, la extra y la tan silenciada intramarital o familiar). Mientras que los sesenta abogaban por la liberación (en el consumo de drogas, en los roles de género, en el sexo), los setenta, con su creciente preocupación por el crimen y la inmoralidad, abogaban por el control. Los setenta estuvieron marcados por una creciente sensación de ansiedad sobre el cambio social, así como el resurgir de los valores conservadores y un renovado interés en la religión tradicional. En respuesta a los cambios insinuados por los sesenta, los evangélicos cristianos de los setenta se sintieron cada vez más alarmados por la erosión de las estructuras de la familia tradicional, la moralidad sexual y el recato. Esta inquietud jugó un papel importante en la aparación de la derecha cristiana como grupo político influyente. Llevada por figuras como Jerry Falwell, un televangelista y líder político, la derecha cristiana, también conocida como la «mayoría moral», aspiraba a promulgar y aprobar leyes que reflejasen sus valores judeocristianos. Esta tensión se ve claramente en las películas de los setenta, que expresaban visiones conflictivas acerca de qué dirección tenía que tomar Estados Unidos, si el pluralismo y el egalitarismo o la autoridad y la tradición.

El pánico también estaba relacionado con la Nueva Derecha, que surgió en los ochenta en medio de la inestabilidad económica, incluso entre los blancos ricos de los suburbios. Varios grupos conservadores, incluidos los llamados «neoconservadores» (paleoconservadores, que diría Rick Roderick), libertarios y cristianos evangélicos ganaron notoriedad en los setenta. La Nueva Derecha estaba modelada como otros movimientos identitarios de clase media de la época, pero a pesar de las diferencias ideológicas se unieron en oposición al activismo de los sesenta y los primeros setenta. Las feministas, el activismo queer, el black power y los científicos eran el objtetivo principal de los conservadores. Los comunistas, claro, también estaban vilipendiados, retratados por los conservadores como hippies vagos, avariciosos y peligrosos. El activismo de los sesenta, en definitiva, estaba retratado como una amenaza directa a la amenaza de la familia nuclear, que era el pilar de los conservadores. La oposición de los evangélicos a la ciencia, evidente en las campañas por eliminar la teoría de la evolución de los libros escolares, contribuyó no poco a la imagen del científico como ser amoral, perturbador, siniestro o socialmente inepto.

En esta época de reacción, el feminismo tenía su antifeminismo. Phyllis Schlafly, una abogada antifeminista y promulgadora de los valores tradicionales (que las mujeres se quedaran en casa a cuidar de la familia en vez de ir a trabajar) tuvo un papel fundamental en la movilización de los conservadores y los cristianos evangélicos. Schlafly fue una activista católica que en 1972 empezó una campaña en contra de la ERA (Enmienda de Igualdad de Derechos o Equal Rights Amendment, en inglés). Cuando, en un programa de televisión, fue preguntada por aquellas madres que no tenían más remedio que trabajar porque necesitaban desesperadamente el dinero para alimentar a sus familias, ella respondió que «el sueño americano no es contratar a extraños para que cuiden de tus hijos. El sueño americano es una madre sacrificando su carrera profesional para darle a sus hijos el mejor cuidado posible» (1989). De nuevo, el pánico moral explotaba el miedo que sentían los padres de dejar solos a los niños con extraños, en una sociedad cambiante (por razones socioeconómicas) compuesta cada vez más de familias monoparentales.

El episodio más infame de lo que ahora conocemos como pánico satánico fue la llamada «epidemia de abuso infantil», posteriormente la epidemia de «abuso ritual satánico», de la que hablaré más adelante. Al principio, el término «satánico» solía acompañar a la palabra «ritual», pero el adjetivo perdió la popularidad al no poder demostrarse las repetidas acusaciones de que los acusados fuesen adoradores del diablo o de que formasen parte de un grupo satánico. Es interesante apuntar que el concepto de «abuso infantil» era algo nuevo en una época que empezaba a albergar concepciones ambivalentes sobre la infancia más allá de su simbolismo de inocencia o pureza, como muestran las películas de terror como El exorcista o La profecía y, en otra dimensión, La semilla del diablo. El reconocimiento del abuso sexual como entidad legal y social surgió en los años sesenta, a raíz de varios casos de maltrato infantil que tuvieron gran repercusión mediática. Es más, el eslógan que emergió de los casos en las guarderías, “believe the children”, daba a entender que antes no eran creídos y que había que escucharlos como testigos. El pánico se originó, hasta cierto punto, de preocupaciones genuinas acerca del problema hasta ahora silenciado del abuso infantil, que en lo legal cristalizó en la Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA) de Richard Nixon, aprobada el 31 de enero de 1974. La CAPTA marcó el primer intento exhaustivo de reconocer que un número considerable de niños en Estados Unidos sufrían daños o incluso la muerte a manos de sus padres o cuidadores. Antes de esto el abuso infantil no existía como una forma distintiva de maltrato y los casos de abuso se trataban, si es que llegaban a tratarse, de forma informal, en las familias, las comunidades o, como mucho, en una agencia de protección de menores. Las guías terapéuticas llegaban a aconsejar que no se emprendiese ninguna acción legal porque consideraban que las emociones que la investigación o el juicio provocarían eran mucho más dañinas que el propio contacto sexual indeseado, que apenas era traumático. Con esta ley, sin embargo, los pediatras (hombres) se convirtieron en la autoridad referente del abuso infantil, atribuyéndolo en muchos casos a las «malas madres» sin tener en cuenta ningún otro factor social o económico. La legislación posterior trató de abordar aspectos más concretos, pero siguió apoyándose en los criterios de los médicos, en masculino, y los testimonios de los hombres blancos de clase media de los suburbs. El pánico, desde luego, no hizo nada por solucionar el problema del abuso infantil, pero nos da la pista de que, en no pocas ocasiones, detrás de los llamados pánicos morales hay una preocupación genuina o un problema real, que se exagera y se distorsiona hasta ser parodiable.

¿Cómo empezó el pánico del abuso ritual satánico?

En agosto de 1983, una madre denunció en la comisaría de Manhattan Beach que su hijo de dos años y medio había sufrido abusos sexuales de su profesora en la guardería McMartin. Tras esta denuncia, el jefe de policía Harry Kuhlmeyer envió una carta a todos los padres, un total de doscientos, con la intención de alertar y preguntar a los padres (doscientos en total) sobre otros posibles actos criminales en las instalaciones. La carta incluía una descripción gráfica de los posibles actos criminales, explicando que Ray Buckley, hijo de la propietaria, podía haber incurrido en delitos de abuso sexual. La carta, para sorpresa de nadie, contribuyó más al miedo que a la investigación. Cerraron la escuela, un grupo especialistas en abuso sexual llegaron a Manhattan Beach para trabajar en el caso, entrevistar a los niños y se presentaron enseguida cientos de cargos contra Ray Buckley y su abuela, Virginia McMartin, la propietaria de la guardería, los empleados del centro y hasta policías. De esta época son los muñecos anatómicamente correctos donde los investigadores, la más prominente de todos Kathleen McFarlane, le pedían a los niños que señalaran dónde les habían tocado (un método cuestionable y que se demostró que sugestionaba a los niños). La investigación, que se discutió en los periódicos y en los programas de debate televisivo, suscitó la preocupación en todo el país y sirvió para desencadenar una ola de acusaciones que eran una variación del caso McMartin. El pánico se desató.

En cuanto a lo que se ha llamado «abuso ritual satánico», el término se le atribuye al doctor Lawrence Pazder que presentó un artículo en la APA, la asociación americana [sic] de psiquiatría, para su reunión anual. Un año antes, coescribió con Michelle Smith el libro Michelle Remembers (1980), un testimonio en primera persona que cuenta los supuestos recuerdos recuperados de la tal Michelle Smith que alegó haber sido víctima de un abso ritual y de control mental (perdón por el ripio) durante su infancia, en 1955, cuando tenía cinco años. El libro, estilística y estructuralmente, recuerda a las narraciones de cautiverio que cuentan con una larga historia en Estados Unidos desde las colonias, pero aquí se cambian los salvajes indios por satanistas. Las alegaciones de aquellos llamados «recuerdos» hace tiempo que se han desacreditado, puesto que, por ejemplo, Michelle aparece en el anuario de su clase de 1955 y además iba a clase a menudo, un tiempo en el que, según el libro, ella asegura que estaba encerrada en un sótano. Sin embargo, el libro fue un éxito y Michelle y Pazder dieron muchas conferencias. Otras memorias que se vendieron como «historias reales» fueron The Satan-Seller (1972), de Mike Warnke y He Came to Seth the Captives Free de Rebecca Brown. El libro de Mike Warnke fue la primera narrativa sobre la actividad de un culto satánico y se le reconoce como el catalizador del pánico satánico. Por otro lado, el libro de Rebecca Brown que se publicó mucho más tarde que los anteriores, presenta un relato mucho más sensacionalista. Si algo demuestran estas obras es que el discurso que alimentó el pánico satánico evolucionó y sobrevivió a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Gracias a la diseminación de estas historias de a través de la televisión y la acceptación de los psiquiatras, los «supervivientes» de estas historias insólitas atrajeron un público importante y ganaron una mayor credibilidad. Por ejemplo, en el caso de los recuerdos, las teorías sobre la memoria y el papel del trauma en los trastornos psicológicos estaban cambiando. En los setenta y en los ochenta un grupo de psicólogos y psiquiatras empezaron a explorar la idea de que la gente podía reprimir recuerdos de abuso o trauma pero que éstos podían recuperarse en terapia. De este incidente nació la invención de la famosa muñeca que se enseñaba a los niños con un «dime dónde te ha tocado x» y ahora sabemos que los recuerdos no se recuperan como pensaban pero sí se pueden inducir. En la revisión del DSM-III-R se incluyó la «amensia psicogénica» y el trastorno de personalidad múltiple como diagnósticos verificables. EL DSM-III-R añadió además criterios para diagnosticar la multiplicidad en virtud de abuso satánico (MPD-SRA, “multiplicity pursuant to satanic ritual abuse”).

Es importante, entonces, señalar que la paranoia colectiva fue aprobada por varias instituciones y no solo por los medios de comunicación (que emitieron programas donde Pazder y Michelle Smith fueron no solo a promocionar su libro, sino en calidad de expertos, junto a Lauren Stratfor, la autora de Satan’s Underground). Las discciplinas psi (psiquiatría, psicología, psicoanálisis) dieron una pátina de verdad o, cuanto menos, legitimidad y verosimilitud a una realidad inexistente. Discursos de todo pelaje (de autoridad, sensacionalistas, testimoniales, abusos reales) se vieron mezclados en una ensalada de realidades y conceptos.

En una época donde la televisión llegaba a más hogares que nunca hasta el momento, los hechos y la ficción se mezclaron en la mente del estadounidense común, donde las representaciones de los suburbios o barrios residenciales (blancos de clase media) empezaron a vincularse cada vez más con los fenómenos sobrenaturales. Las películas y las noticias de los periódicos sensacionalistas mostraban extraterrestres, fantasmas y asesinos en serie demoniacos como las amenazas más peligrosas de estas zonas residenciales tan pacíficas. La demonización de los sesenta se intensificó con la presidencia de Ronald Regan en 1980 y se entrelazó con los relatos de los suburbs como un reino acechado desde dentro por fuerzas paranormales. Seguro que ya has adivinado que la película Halloween (1978), dirigida por John Carpenter, es un ejemplo perfecto de esta inquietud creciente. Si, como dice Paul Wells, «la historia del cine de terror es fundamentalmente una historia de la ansiedad del siglo XX», entonces las películas de terror de los setenta nos dicen mucho de cuáles eran las ansiedades de la vida estadounidense. Rosemary’s Baby (1968), si bien es una película de finales de los sesenta, refleja el miedo moral y social de los setenta en torno a la familia y la religión. Los temas de la película, como la manipulación religiosa, la paranoia, el engaño y la falta de control y autonomía del propio cuerpo, son aspectos fundamentales de los setenta. Del mismo modo, la película El exorcista (1973) trató el tema de la posesión demoniaca, la pérdida de la fe y cuestionó la idea de que la religión fuese, en última instancia, una fuente para el bien. La película, ambientada en la casa de Reagan y Chris MacNeil, una madre soltera con un padre ausente, refleja la tensión que rodeó el cambio en la institución de la familia.

En La profecía (1976) la venida del mismísimo anticristo sucede en el seno de una importante familia, dentro del mundo político. Damien Thorn, el hijo de Satán, es adoptado en secreto por un embajador estadounidense. Aunque la película no profundiza, como El exorcista, en los conflictos de los hijos que se rebelan contra sus padres, el tema queda ahí flotando. Con la creciente preocupación por la desintegración de la familia tradicional no es raro que el anticristo adopte la forma de un niño. Todas estas teorías sobre la posesión demoniaca se alimentaba de los miedos provocados por las cifras cada vez más altas de divorcios y de las familias monoparentales, sobre todo de madres, el lado oscuro de la revolución sexual y las consecuencias de estos cambios en el cuidado de los niños. En estas películas también se sugiere una ambivalencia hacia la infancia: inocente y, por tanto, necesitada de que se la proteja del mal, pero al mismo tiempo capaz de los horrores más terribles.

Para tener el plato completo antes de acabar por hoy nos falta un ingrediente que le daría forma a la parte «ritual» del abuso ritual. El reverso tenebroso de la camaredería hippy de amor libre y compañía de los sesenta fue el de las sectas, donde el amor no era libre y la camaradería mutaba en sometimiento. Decía que Estados Unidos se sentía amenazado desde fuera y desde dentro. Una de esas amenazas interiores fue la de las sectas, desde las sectas terapéuticas que te prometían alcanzar todo tu potencial, a la est (Erhard Seminar Training), o las más siniestras como la de Jim Jones que terminó en la masacre de Guyana en 1978, donde el horror provocado por aquel suceso pareció borrar de un plumazo toda cautela contra el discurso mesurado sobre los cultos y su influencia en la sociedad, especialmente al descubrir que la mayor parte de las víctimas habían sido niños. Los líderes, además, tendían a presentarse como padres severs pero afectuosos que imponían las normas de casa por el bien de los sectarios. Las sectas o cultos tenían el poder de los experimentos de control mental del MK/Ultra de lavar el cerebro de sus miembros y si los cerebros eran tiernos y jóvenes, mejor, pues eran más fáciles de «programar». Además, el miedo a los asesinos en serie, que adquirieron atención mediática con los casos de Ted Bundy y John Wayne Gacy, se coló en la psique colectiva como serias amenazas en especial a niños y mujeres. Desde principios de los setenta las ventas de libros sobre casos como el de Charles Manson habían demostrado ser una veta de lo más lucrativa. Algunos asesinos en serie publicaron sus cartas en la prensa, como David Berkowitz, «el hijo de Sam», y sus crímenes en Nueva York (cuyas cartas inspiraron el personaje de Rorschach en Watchmen) con un estilo sensacionalista y de pretensiones literarias donde pretendía retrarse como vengador de los fondos bajos de Nueva York, una criatura insaciable y no del todo humana:

“Hello from the gutters of New York City, which are filled with dog manure, vomit, stale wine, urine and blood. . . . Thirsty, hungry, seldom stopping to rest; anxious to please Sam. Sam’s a thirsty lad and he won’t let me stop killing until he gets his fill of blood.”

David Abrahamsen, Confessions of Son of Sam (New York: Columbia University Press, 1985)

Esta forma de concebirse a sí mismos permea muchas de las ficciones sobre psicópatas y asesinos en serie como criaturas sobrehumanas que reviven cuando cualquier otro tendría que morir y hasta te hablan en lenguas desconocidas como poseídos por el diablo (el Max Cady de Robert De Niro en El cabo del miedo, la película de 1991, es un ejemplo de ello). Los asesinos en serie ponían a prueba los marcos conceptuales que explicaban sus actos: ¿podía explicarlos enteramente el marco psiquiátrico o eran encarnaciones del mal? Michael Myers en Halloween es otra presencia casi preternatural, una máquina de matar que no descansa, incluso en El resplandor (1980) hay tintes de maldad sobrenatural. El lenguaje de la maldad y el poder demoniaco empapaba los medios de comunicación y las ficciones, sirviéndose como vasos comunicantes, influyéndose mutuamente, de tal modo que cuando una madre decidió denunciar un posible abuso no fue tan difícil asumir que podían existir sectas rituales de propósitos malvados acechando.

Y hasta aquí por hoy, ¡veremos qué más aventuras nos depara esta historia!

*Empecé a escribir esto en febrero, creo, estamos a 16 de abril y en ese tiempo, aparte de lo que me ha costado escribir y de pensar varias veces que para qué iba yo a escribir y publicar esto y pensar en abandonar, pues me dieron el libro, gracias por preguntar. ¿Qué hago yo escribiendo seis mil palabras con un encargo importante entre manos? Pues yo qué sé, tirando mi vida a la papelera en side quests que no van a ninguna parte, como siempre. ¡Gracias por leer!