Sí. lo sé. No estamos en octubre, estamos en noviembre, pero yo llevo mis ritmos, ¿vale? De hecho, debería ahora mismo estar escribiendo mi TFM, pero me he engañado (spoiler: no en realidad) diciéndome que, como parte del trabajo tiene que ver con una examinación de la nostalgia desde un punto de vista más comprensivo que el que se suele usar, puedo escribir esto para darle forma a mis ideas. En parte es cierto, pero seguro que podría «darle forma a mis ideas» escribiendo el TFM en lugar de esto. Pero, ¡caramba!, ¡yo me debo a vosotros, mis exiguos cuatro lectores! No os puedo dejar abandonados tanto tiempo. Para calmar mi conciencia, me he propuesto tratar de escribir esto en tres pomodoros (se oye una risa sarcástica en vuestros altavoces). ¿Lo conseguiré? Lo descubriréis al final del artículo. Ostras, lo he llamado «artículo» y todo.

Una de las películas que vi durante este Spooktober en el que me había propuesto ver una película de terror al día fue I Saw The TV Glow (2024). ¿Sabéis esas pelis o libros o lo que sea que no os gustan tanto cuando las veis, pero luego, pensando sobre ellas, empezáis a descubrir cosas y os gustan cada vez más? Creo que esta fue una de ellas. No me pareció una película de terror, más bien un drama, aunque puedo entenderlo si ampliamos el significado de la categoría «terror psicológico» al desgarro que te deja presenciar la muerte en vida de un personaje. De Jane Schoenbrun, le directore1, había visto We’re All Going to the World’s Fair (hecha con dos mil dólares y unes amigues en los bosques, así tal cual), que me había dejado un tanto fría, aunque en retrospectiva esta y I Saw The TV Glow tienen puntos en común: la soledad y la incomunicación, nuestra relación con los medios audiovisuales y el salto a la madurez dentro de una cultura audiovisual… Jane había descrito I Saw The TV Glow (que cuenta con un presupuesto de diez millones de dólares) como una alegoría de descubrir que eres trans. Los tropos que acompañarían a la experiencia y que se muestran en la película asociados al género de la fantasía, son el ser enterrado y enterrada en vida, pero también entrar en un plano de realidad diferente. Como persona cis, no puedo hablar de esa experiencia, pero el desgarro de no reconocerse y no ser reconocide (que aparece también de forma literal y figurada en la película) es algo palpable. Mi marido y yo no podíamos dejar de decir lo tristes que nos sentíamos viendo la peli, incluso aunque no sea una película solo sobre la tristeza. De lo que me siento con algo más de autoridad para hablar es cómo la película reflexiona sobre la televisión y los géneros formativos (en este caso, fantásticos) que vimos en nuestra adolescencia, con una mirada, creo, más sútil y comprensiva que el «cualquier mirada al pasado revela una nostalgia condenable, la negación del futuro y la mejor opción es dejarlo caer».

No hace falta señalar que la palabra «nostalgia» se ha convertido en un campo de batalla político: las miradas regresivas a la mitología nacionalista de Trump y el Brexit, las trad wives, los remakes de los ochenta donde los niños jugaban libres montados en sus bicis… Todo ha sido interpretado como las trepidaciones que sienten las democracias liberales de la enorme sacudida que supuso la crisis financiera de 2008 y el lento movimiento telúrico que está hundiendo la democracia. Aunque esa nostalgia se asocia más a menudo como un movimiento reaccionario de las nuevas pero viejas políticas de la derecha, la izquierda tampoco está libre de una sentimentalidad nostálgica que lamenta la pérdida de pasados que nunca fueron tan progresistas como nuestra amnesia nos da a entender. La canibalización del pasado como industria lucrativa es la marca de los dosmiles. Dos libros que ando hojeando ahora mismo para mi investigación (Netflix Nostalgia: Screening the Past on Demand y The Aesthetics of Nostalgia TV: Production Design and the Boomer Era, ambos, curiosamente, publicados en 2019) incluso se atreven a declarar que las plataformas de streaming como Netflix llevan en su algoritmo la nostalgia inscrita, hasta el tuétano2. Netflix nos ofrece una desoladora puesta en abismo de nostalgia mediada comercialmente. Vamos, lo que alguna vez he descrito en mis círculos íntimos como la cultura del ciempiés humano de alguna parte de la comunidad creativa friki y que no podría poner en mi TFM: te alimentas de lo que ya cagaron otros. El cómic de la serie en la que se inspiró la película fue la inspiración de mi libro. Algo así.

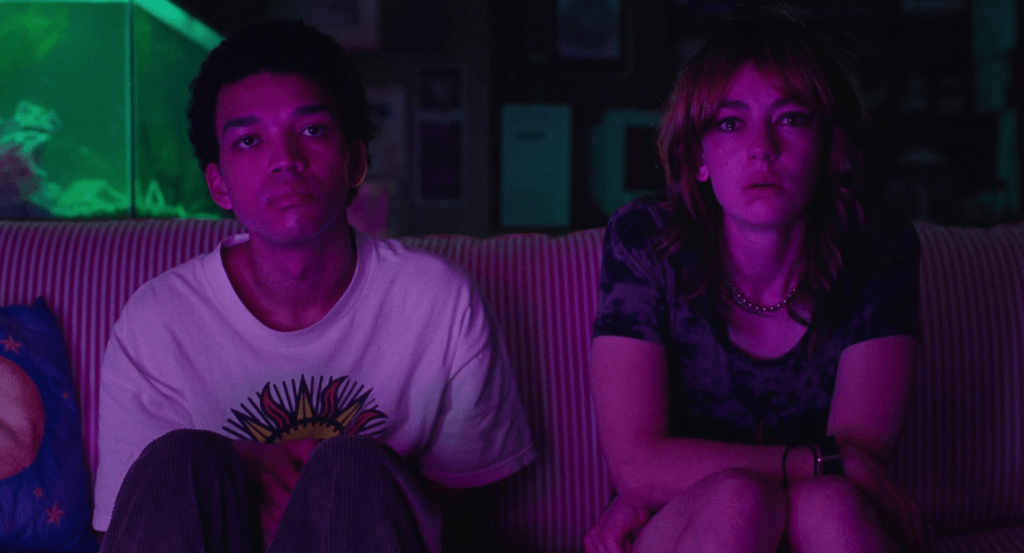

Me irrita particularmente que no se pueda concebir una mirada compasiva hacia aquellos productos culturales que fueron formativos en nuestra adolescencia y juventud al mismo tiempo que ofrecer una mirada crítica. En otro libro que ando leyendo a ratitos, Immediacy, de Anna Kornbluh, la autora dice que la marca de nuestros tiempos es precisamente esa falta de mediación, de distancia crítica, donde todo es «la exposición inmersiva de Van Gogh», la total identificación con el objeto. Dice Kornbluh en varias entrevistas que es frecuente que personas que por lo general son articuladas, reflexivas y capaces intelectualmente, cuando la escuchan criticar Fleabag por mostrar esas características de nuestro capitalismo salido de madre (el mírame, aquí estoy, ríndete a la experiencia) que ella critica, de lo único que son capaces es de decir es «ay, ¡pero es que Fleabag me encanta!», como a la defensiva. Francamente, podría ser algo que yo misma dijese. Y, sin embargo, hay películas y series que miran al pasado justo con la actitud descrita en el inicio de este párrafo que ya me está quedando demasiado largo. En TV Glow, Maddy (interpretada por Brigette Lundy-Paine) le descubre a Owen (Justice Smith), otro adolescente solitario y aislado, la serie The Pink Opaque una serie de fantasía à la Buffy the Vampire Slayer (como varias críticas han reconocido, una serie con la que incluso comparte tipografía, aunque a mí me recordaba más a la serie Charmed o Embrujadas, que me tragué religiosamente cada vez que la echaban sabiendo que aquello era mortadela, quizá porque nunca he visto Buffy) que va de dos mejores amigas que se conocen en un campamento de verano y descubren que tienen poderes y desde entonces tienen que andar matando a todos los malos sobrenaturales enviados por el malo malísimo, Mr Melancholy (nada de alegoría aquí tampoco). Maddy es una emo lesbiana en 1996 que se identifica totalmente con Tara, la punkita de la serie, porque además de estar buena no deja que la vacilen y encima «es experta en demonología». Owen es más tímido, lacónico y circumspecto, y se ve a sí mismo como la más femenina, Isabel. Toda esta parte de la película es cómo nos relacionamos con las series todas las raritas cuando no tenemos nada más, ni amistades, ni familia en la que confiar, ni nada, pero también cómo conseguimos crear vínculos con otras personas que se identifican con aquello que nos habla casi personalmente, cómo nos reconocemos a través de la ficción, a nosotras mismas y entre nosotras (aquí uso el femenino como genérico porque ha sido mi experiencia de joven y adolescente, y creo que lo sigue siendo en cierta medida, aunque con esa distancia de la que habla Kornbluh y menos mitificación).

La película también es un comentario sobre ese miedo desde que el cine es cine (y la televisión, televisión, o la literatura, literatura) de que la ficción pervierta a tu prople. Antes te los volvía satánicos, ahora tienen el rayo mariconizador. Hay un momento en el que el padre de Owen, cuando éste le pregunta si se puede quedar un poco más tarde para ver The Pink Opaque, le dice: «pero ¿eso no es una serie para niñas?», con un tono despreciativo. También sobre ese ritual casi sagrado de reunirse a una hora y en un lugar delante de la tele cuando no había la oferta de plataformas actual. El televisor como objeto casi totémico, el brillo del televisor como algo sobrenatural que te invitaba a otro mundo, la cinta de vídeo grabada de la tele como un objeto mágico (Maddy le graba cintas a Owen de The Pink Opaque y se las deja en la sala de fotografía). Y lo duro que podía ser en la adolescencia preinternet, si tus gustos eran un poco raritos, encontrar a alguien a quien le gustase lo mismo que a ti (o sea, hacer amigos). La película no glorifica aquella época, nos muestra la soledad, el ostracismo, pero también la intensa comunión de ese ritual televisivo y parece que una pregunta flota en el aire: hemos ganado cosas, pero ¿habremos perdido algo? TV Glow va en gran medida sobre la nostalgia, es decir, lo que recordamos (mal) del pasado que contribuyó a que fuésemos quienes somos. La clave es la involuntaria falsificación del recuerdo. Hay un momento en la serie en el que Owen se pone a ver The Pink Opaque años después, en su treintena, porque ahora está disponible en una plataforma de streaming y apenas reconoce la serie: está tan llena de clichés, es tan infantil, tan cutre. Las imágenes que nos muestra la película de la serie inventada son ahora diferentes a las que nos enseñó al principio: menos surrealistas, más infantiles (no son dos muy amigas adolescentes, sino niños). Y cuando la vuelve a ver, vuelve a cambiar. Ahí están las promesas y las trampas de la nostalgia, que el pasado no es un objeto inerte que permanece siempre estable. Recordamos proyectando en la memoria, proyectamos en incluso en lo que vemos en el presente.

La película, además, no es un pastiche. Ha conseguido crear su propia estética que recrea los 90 como una fantasía y no se siente como una fagotización de otras series, cuenta con su propia banda sonora que tiene ecos del pasado sin ser una imitación. Que el malo, además, sea el Señor Melancolía que quiere encerrarnos en el Midnight Realm, el reino de la medianoche, nos da a entender que la nostalgia es mala cuando nos invita a quedarnos para siempre en ese pasado que no es pasado, una liminalidad para siempre. Un lugar liminal (de limen, en latín, que significa «umbral») es un lugar o un estado que se ve o se siente como entre dos lugares o estados, es decir, de paso, de transición. La adolescencia es el estado liminal por excelencia, porque no eres ni adulto ni niño. La película está llena de imágenes de liminalidad (pasillos, puertas y otros lugares de paso) y de lugares vacíos usualmente concurridos (la escuela, el comercio, los aparcamientos), imágenes de posibilidad, pero también de pérdida. Ese lugar liminal puede parecernos mágico (en lo fantasioso o en lo terrorífico incluso), pero la vida allí es una vida no vivida. No del todo. Es esta examinación de la nostalgia que aporta algo más sofisticado y sutil al debate la que hace que I Saw The TV Glow interesante en ese aspecto.

(Y yo me quedo abruptamente aquí, porque por supuesto que no he conseguido escribir esto en tres pomodoros, sino que llevo más de dos horas y media de mi vida con esto, gracias).

- Jane es una persona no binaria y siempre que me dirija a ella usaré lenguaje no binario. Espero no equivocarme y que no resulte confuso usar varios géneros gramaticales en el artículo. ↩︎

- Añado la nota para aclarar que no todos los ensayos de Netflix Nostalgia condenan la nostalgia per se o la ven como una herramienta que desarticula cualquier movilización política, pero por cuestiones de claridad y de pomodoros no me puedo meter en ese jardín ahora mismo y he decidido simplificar. ↩︎